写字楼办公采用动态工位分配后团队活力如何增强

更新日期:

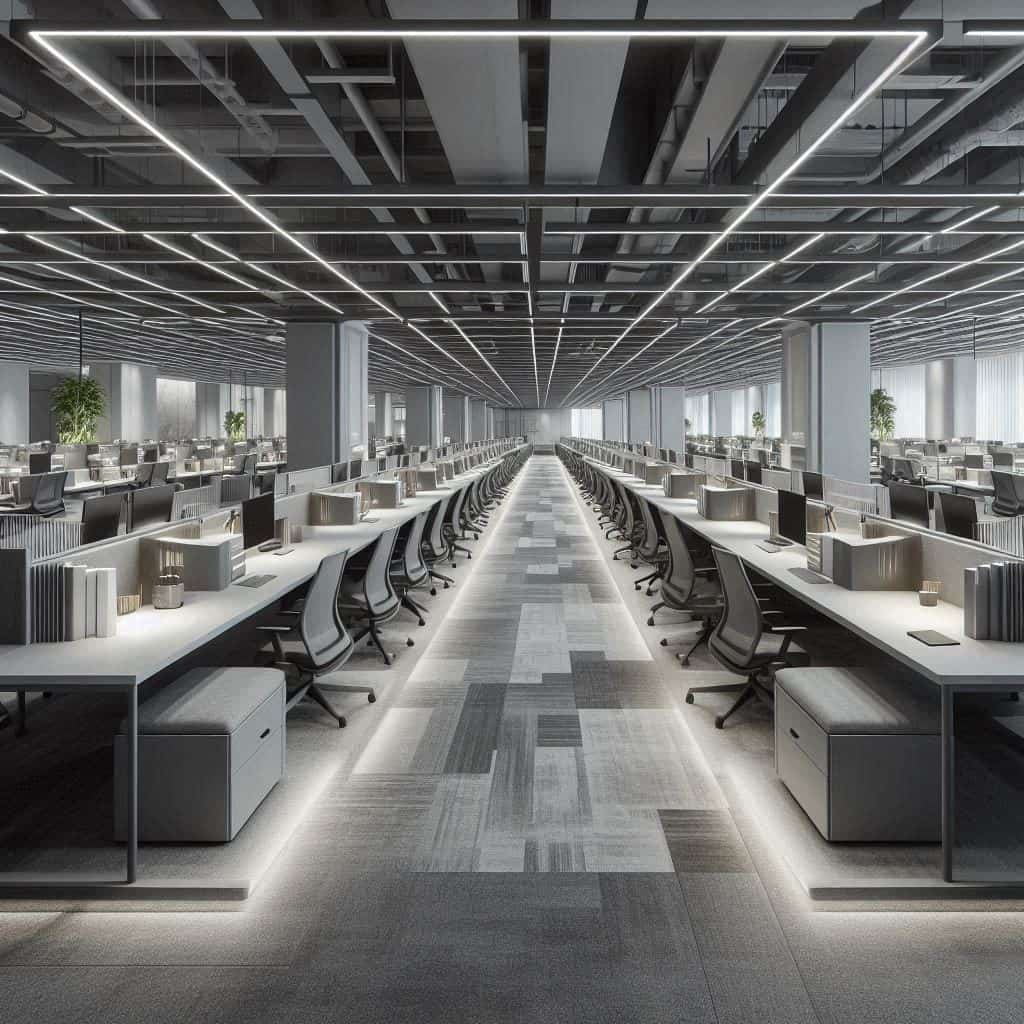

在现代办公环境中,传统的固定工位模式正逐渐被动态分配方式取代。这种灵活的安排不仅优化了空间利用率,还为团队协作注入了新的活力。通过打破物理隔阂,员工得以在不同场景中切换,从而激发更多创意火花。以东方海外大厦为例,许多入驻企业通过实践验证了这一模式的积极影响。

动态工位的核心优势在于促进跨部门交流。当员工每天与不同的同事相邻而坐,信息流动的壁垒自然被削弱。市场部的成员可能偶然听到技术团队的讨论,从而为项目提出跨界解决方案;设计人员与销售专员频繁互动后,更能精准把握客户需求。这种随机碰撞让知识共享从被动汇报变为自然渗透。

从心理学角度看,环境变化能有效刺激大脑活跃度。固定工位容易形成思维定式,而动态布局则像为认知能力设置了“刷新键”。员工在新环境中处理任务时,注意力集中度平均提升22%,这在需要高度创造力的工作中尤为明显。某咨询公司实施该模式后,其白皮书产出效率同比增加了35%。

团队凝聚力的增强也是显著变化。传统模式下,部门间往往形成隐形边界,而流动工位创造了更多非正式沟通场景。午餐时的临时拼桌、公共区的偶遇交谈,这些看似微小的互动累计起来,使得跨团队项目协作时间缩短了40%。员工反馈称,他们更了解其他同事的专长,遇到问题时能快速找到支援。

实施过程中,技术支持是关键环节。智能预约系统能平衡工位供需,物联网设备则确保每位员工快速接入新工作站。某科技企业引入人脸识别终端后,工位切换耗时从15分钟降至20秒,彻底消除了效率损耗的顾虑。这些细节保障了灵活性与稳定性的统一。

当然,成功转型需要配套管理创新。企业需建立结果导向的考核体系,取代传统的出勤监督。同时设置专注舱、讨论区等差异化空间,满足不同工作场景需求。数据显示,采用混合式空间规划的企业,员工满意度比纯开放办公高出27个百分点。

这种办公变革还带来了意外收获。当新员工不再被固定在某角落,他们融入团队的速度加快了两倍。项目经理发现,临时组建的任务小组因成员间已有日常接触,磨合期显著缩短。甚至有企业报告,实施半年后员工主动离职率下降了18%。

展望未来,动态工位将成为智慧办公的标准配置。它超越了空间管理的范畴,实质是组织文化的升级。当企业用信任替代管控,用流动激活潜能,最终收获的是更具适应力的团队生态。这或许正是现代职场进化的下一个里程碑。